Sortez New York de la guerre

Manifestation au Vietnam

1965-1975

En cours

Retour aux expositions

Le 15 avril 1967, pas moins de 400,000 XNUMX manifestants ont marché de Central Park vers les Nations Unies pour exiger la fin de l'engagement militaire américain au Vietnam, avec Martin Luther King Jr. en tête. C'était la plus grande manifestation anti-guerre de l'histoire des États-Unis à ce jour.

La marche a été planifiée par le Comité de mobilisation du printemps pour mettre fin à la guerre au Vietnam (« le Mobe »), une coalition lâche dirigée par le militant pacifiste new-yorkais AJ Muste, âgé de 82 ans. Le Mobe reflétait les alliances entre les pacifistes de longue date de la ville et une nouvelle génération de jeunes radicaux qui cherchaient à mettre fin à la guerre et à changer le monde.

New York abritait de nombreuses organisations anti-guerre clés du pays, qui attiraient un large éventail de jeunes anti-guerre, d'artistes, d'anciens combattants, d'élus et de la classe moyenne. Mais le conflit autour de la guerre a aussi de plus en plus divisé la ville : en 1970, des ouvriers du bâtiment ont attaqué des manifestants anti-guerre à Wall Street dans ce qui est devenu connu sous le nom de « Hard Hat Riot ».

En 1975, après la mort de plus de 4,000 XNUMX New-Yorkais en Indochine, les manifestants se sont à nouveau rassemblés à Central Park pour commémorer la fin de la guerre, mais les traumatismes et les divisions de la guerre du Vietnam sont restés.

Rencontrez les militants

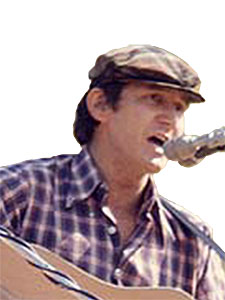

Phil Ochs

Phil Ochs

Le chanteur folklorique et activiste Phil Ochs a co-organisé et joué lors d'un événement à Central Park célébrant la fin de la guerre en 1975. Le 11 mai, 50,000 58,000 New-Yorkais se sont réunis à Sheep Meadow pour "The War Is Over!" après que le gouvernement sud-vietnamien soutenu par les États-Unis se soit rendu aux nord-vietnamiens. Plus de 4,000 XNUMX Américains étaient morts au Vietnam, dont XNUMX XNUMX New Yorkais ; certaines estimations de Vietnamiens tués pendant la guerre dépassent les trois millions. Surnommé le "journaliste chanteur", Ochs critiquait souvent la politique étrangère américaine et composait des chansons sur l'actualité.

Informations sur l'image : Mark Sarfati, 1975, avec l'aimable autorisation de Mark Sarfati.

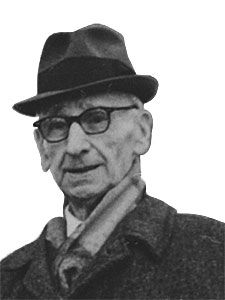

AJ Musté

AJ Musté

Le militant de toujours et ministre AJ Muste a passé ses dernières années à s'opposer à la guerre du Vietnam. Pacifiste depuis la Première Guerre mondiale, Muste a uni diverses factions du mouvement anti-guerre et a dirigé la coalition du Comité de mobilisation du printemps pour mettre fin à la guerre au Vietnam ("la Mobe"), qui, après la mort de Muste en 1966, a continué à diriger la plus grande coalition anti-guerre. manifestation historique à New York en avril 1967. Ici, Muste se tient près de Tom Cornell, Marc Edelman, Roy Lisker, Jim Wilson et David McReynolds (de gauche à droite) alors qu'ils brûlaient illégalement leurs cartes de brouillon à Union Square en novembre 1965.

Informations sur l'image : Neil Haworth, 1965, avec l'aimable autorisation de la War Resisters League.

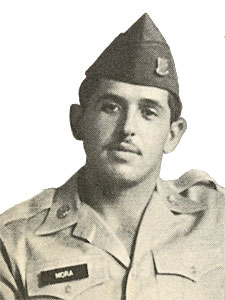

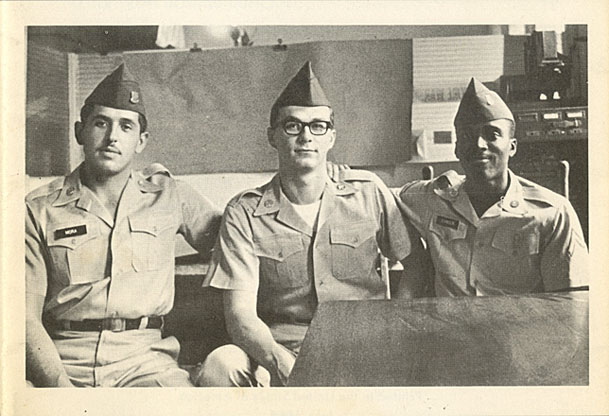

Denis Mora

Denis Mora

Le 30 juin 1966, le soldat Dennis Mora, originaire d'East Harlem, a annoncé son refus de se déployer de Fort Hood, au Texas, au Vietnam. Avec le soldat de première classe James Johnson Jr. (à droite) - également de Harlem - et le soldat David Samas (au centre), le "Fort Hood Three" a qualifié la guerre d'"immorale, illégale et injuste". Malgré une campagne d'organisation basée à New York, ils ont purgé trois ans dans une prison fédérale. D'autres manifestations d'anciens combattants et de soldats en service actif au Vietnam ont suivi.

Informations sur l'image : « The Ford Hood Three » (New York : Comité de défense de Fort Hood Three, juillet 1966), avec l'aimable autorisation de la collection privée.

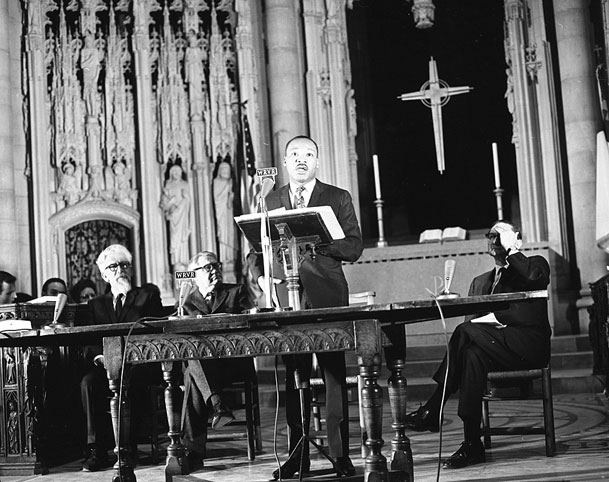

Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr. a prononcé son discours anti-guerre décisif, "Beyond Vietnam", à l'église Riverside dans l'Upper West Side de Manhattan le 4 avril 1967. La dénonciation par King des "triplets géants du racisme, du matérialisme extrême et du militarisme" a provoqué une réaction immédiate. : beaucoup le considéraient comme son discours le plus puissant, tandis que d'autres le vilipendaient. King a été rejoint à l'église Riverside par (de gauche à droite) le rabbin Abraham Joshua Heschel, l'historien Henry Steele Commager et le président de l'Union Theological Seminary John Bennett. King a été tué exactement un an plus tard.

Informations sur l'image : John C. Goodwin, 4 avril 1967, avec l'aimable autorisation de la succession de John C. Goodwin.

Objets et images

Des manifestants anti-guerre protestent contre la guerre du Vietnam à Bryant Park, New York, New York

Des manifestants anti-guerre protestent contre la guerre du Vietnam à Bryant Park, New York, New York

Cette photographie couleur inhabituelle montre de jeunes manifestants lors d'une manifestation anti-guerre en avril 1969 à Bryant Park dans le centre de Manhattan.

Informations sur l'image : Photo de Bernard Gotfryd, 1969, Getty Images

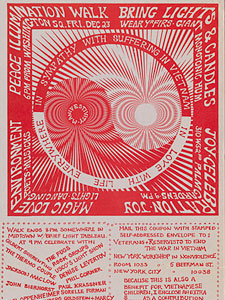

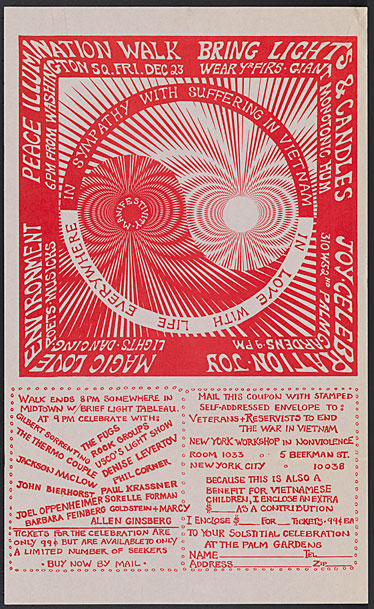

Dépliant, "Marche d'illumination de la paix"

Dépliant, "Marche d'illumination de la paix"

Ce dépliant psychédélique capture l'éventail des personnalités de la contre-culture new-yorkaise qui ont participé à des actions contre la guerre, y compris le groupe de rock politique irrévérencieux The Fugs et le poète battu Allen Ginsberg.

Informations sur l'image : 23 décembre 1966, Musée de la ville de New York, don de Michael D. Stallman, 2017.20.59.

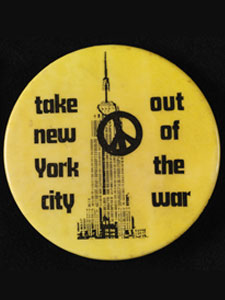

Boutons anti-guerre

Boutons anti-guerre

Ces macarons reflètent les nombreux groupes basés à New York qui se sont mobilisés contre la guerre. Le Comité du défilé de la paix de la Cinquième Avenue au Vietnam a utilisé la colombe comme emblème, tandis que le mouvement Moratorium a organisé une journée mondiale d'action le 15 octobre 1969.

Informations sur l'image : années 1960-1970, Musée de la ville de New York, don de Mme Leonore Fleischer, 92.33.8 ; Collection de manuscrits, 96.184.42 et 96.184.43

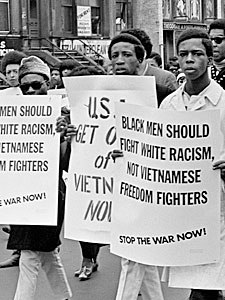

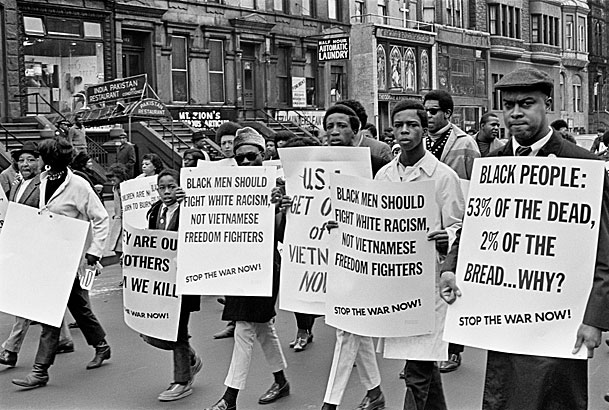

Marche pour la paix de Harlem (avec Brownstones)

Marche pour la paix de Harlem (avec Brownstones)

Ces manifestants ont défilé avec le contingent de Harlem du Comité de mobilisation du printemps pour mettre fin à la guerre au Vietnam le 15 avril 1967. Les Afro-Américains étaient plus susceptibles de servir au combat au Vietnam que les Blancs : en 1967, plus de 64 % des hommes afro-américains éligibles étaient repêché, contre 31% des hommes blancs. Les New-Yorkais de couleur disposaient souvent de moins de ressources pour les aider à éviter le service militaire, comme le report de l'université ou le plaidoyer d'un professionnel de la santé ou de la santé mentale.

Informations sur l'image : Builder Levy, 1967, avec l'aimable autorisation du photographe.

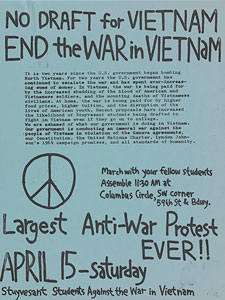

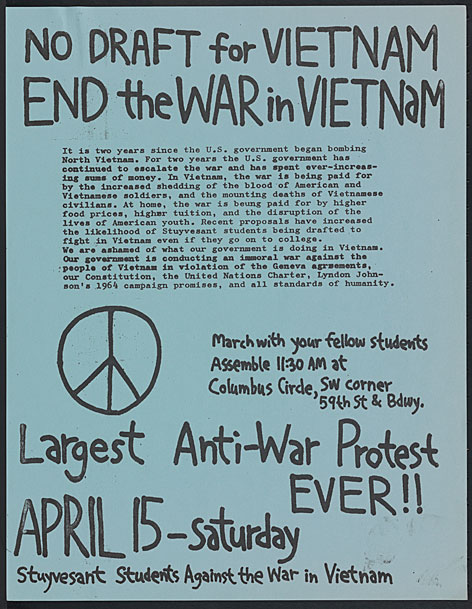

Flyer, "Pas de brouillon pour le Vietnam, mettre fin à la guerre au Vietnam"

Flyer, "Pas de brouillon pour le Vietnam, mettre fin à la guerre au Vietnam"

La jeunesse a peut-être mené l'opposition la plus visible à la guerre du Vietnam à New York et au-delà. Aux côtés d'étudiants, des lycéens du lycée public d'élite Stuyvesant et d'autres écoles de la ville ont rejoint le mouvement anti-guerre en organisant des rassemblements, en participant à des marches et en sortant de classe.

Informations sur l'image : Stuyvesant Students Against the War in Vietnam, 1967, Musée de la ville de New York, don de Michael D. Stallman, 2017.20.60

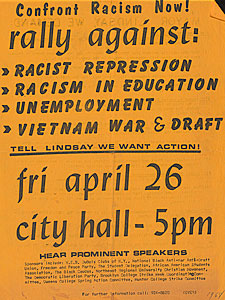

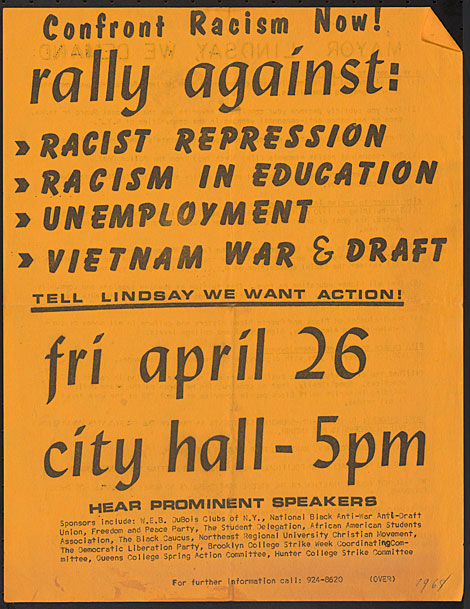

Dépliant, « Affrontez le racisme maintenant !

Dépliant, « Affrontez le racisme maintenant !

Ce dépliant montre comment le mouvement contre la guerre du Vietnam s'est croisé avec les luttes pour la justice économique et l'égalité raciale. Les militants anti-guerre ont souligné que la guerre avait emporté des ressources pour l'éducation, l'emploi et d'autres initiatives de la Grande Société à New York. Le maire John V. Lindsay, invité à agir sur ce dépliant, s'est également opposé à la guerre, en partie parce qu'elle a nui aux ressources nationales.

Informations sur l'image : 1968, Musée de la ville de New York, don de Michael D. Stallman, 2017.20.76.

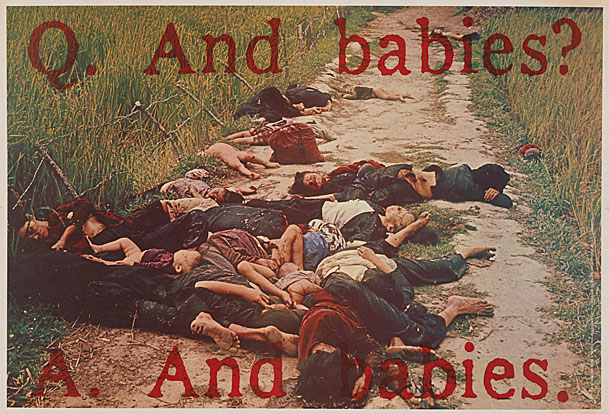

Q. Et les bébés ? A. Et les bébés.

Q. Et les bébés ? A. Et les bébés.

Le 16 mars 1968, les troupes américaines ont tué des centaines de civils sud-vietnamiens dans ce qui est devenu connu sous le nom de massacre de My Lai. Cette affiche graphique, née d'une collaboration entre des artistes et le Museum of Modern Art avant que le musée ne quitte le projet, associait une photographie du massacre à un extrait d'interview d'un soldat américain impliqué. En tant que centre du monde de l'art d'après-guerre, les artistes new-yorkais se sont opposés à la guerre du Vietnam et ont lié les événements étrangers à l'inégalité chez eux, y compris dans le monde de l'art lui-même.

Informations sur l'image : 1970, Art Workers Coalition, (Frazier Dogherty, John Hendricks, Irving Petlin), photo de Ronald L. Haeberle, Emilio Ambasz, Musée de la ville de New York, X2018.12.34.

Manifestation pro-guerre du Vietnam, New York, 1970

Manifestation pro-guerre du Vietnam, New York, 1970

Les débats sur la guerre du Vietnam sont devenus de plus en plus acrimonieux et parfois violents. Le 8 mai 1970, quatre jours après l'assassinat par la Garde nationale d'étudiants manifestants anti-guerre à l'Université d'État de Kent dans l'Ohio, 200 ouvriers du bâtiment portant des drapeaux ont affronté des étudiants manifestants anti-guerre à Wall Street. Dans la mêlée qui a suivi, connue sous le nom de "Hard Hat Riot", au moins 70 personnes ont été blessées.

Informations sur l'image : Benedict J. Fernandez, 1970, Musée de la ville de New York, don de M. Benedict J. Fernandez, 99.150.15.

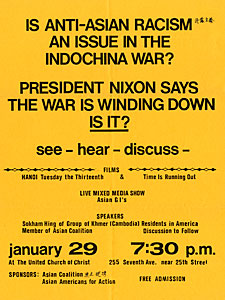

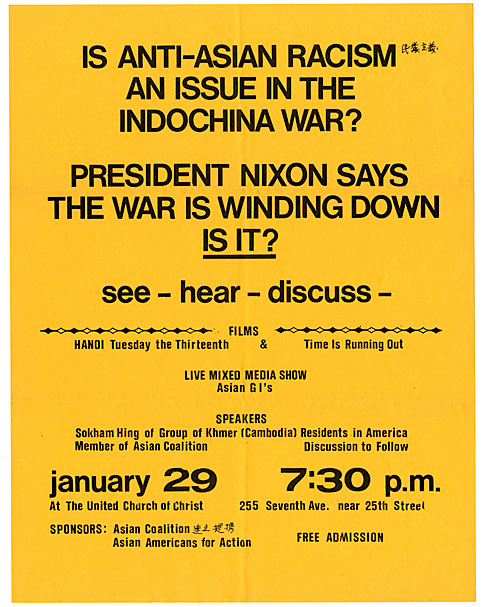

Flyer, "Le racisme anti-asiatique est-il un problème dans la guerre d'Indochine?"

Flyer, "Le racisme anti-asiatique est-il un problème dans la guerre d'Indochine?"

La guerre du Vietnam a facilité l'émergence d'une identité et d'un mouvement panasiatiques-américains aux États-Unis. De nombreux militants américano-asiatiques ont associé le racisme intérieur à la politique étrangère : certains ont rejeté l'appel à lutter pour la démocratie dans le monde en arguant qu'ils ne connaissaient pas la liberté chez eux, tandis que d'autres considéraient les Vietnamiens comme des compatriotes de couleur et victimes de la répression américaine.

Informations sur l'image : env. fin des années 1960-début des années 1970, avec l'aimable autorisation de la Fales Library and Special Collections, New York University.

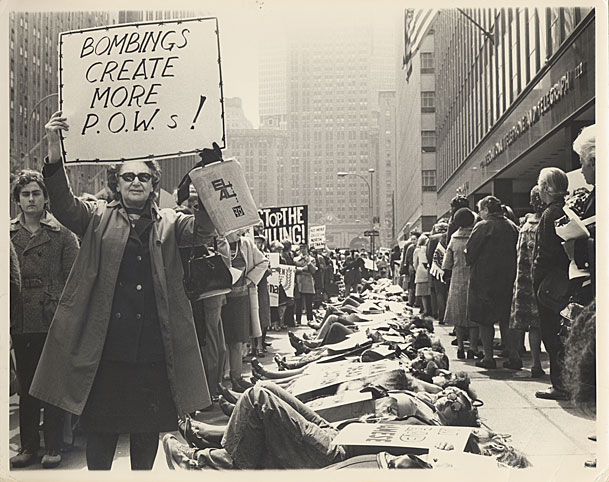

Grève des femmes pour protester contre la paix

Grève des femmes pour protester contre la paix

Bien qu'elles ne puissent pas être enrôlées dans l'armée, les femmes ont joué un rôle crucial dans l'organisation du mouvement anti-guerre. Women Strike for Peace, fondée en 1961 pour plaider en faveur de la paix et du désarmement, a noué des liens avec des groupes de femmes du Nord et du Sud-Vietnam, a bloqué les expéditions de napalm et organisé des "die-ins" comme celui-ci pour protester contre l'intervention américaine en Asie du Sud-Est. Cambodge et Laos.

Informations sur l'image : Dorothy Marder, 1972, avec l'aimable autorisation de Swarthmore Peace Collection.

Événements clés

| Global | Année | Lieu |

|---|---|---|

| Les troupes vietnamiennes battent les Français à la bataille de Dien Bien Phu ; Les États-Unis envoient les premiers soldats américains l'année prochaine | 1954 | |

| Après le golfe du Tonkin, le Congrès approuve une implication militaire accrue au Vietnam et le mouvement anti-guerre émerge en réponse | 1964 | |

| 1967 | Martin Luther King Jr. dénonce la guerre à Riverside | |

| Offensive du Têt, massacre de My Lai au Vietnam ; Martin Luther King et Robert F. Kennedy assassinés ; des manifestations de jeunes se produisent dans le monde entier | 1968 | |

| 1969 | Des manifestations de moratoire ont lieu à New York le 15 octobre et à Washington, DC le 15 novembre | |

| 1970 | "Hard Hat Riot" près de Wall Street | |

| 1971 | Le New York Times publie les Pentagon Papers | |

| Le Sud-Vietnam se rend au Nord-Vietnam, les dernières troupes américaines partent et le pays est officiellement unifié | 1975 |